- 2025/03/19

- セキュリティ

激動の国際情勢から占う「2025年のサイバーリスク」とその対処法

Post by : Cybereason Japan Marketing Team

世界中で急速に高まる地政学的リスクとその影響

2022年2月に勃発したウクライナ戦争に端を発し、その後わずか数年の間で中東情勢や米国大統領選挙、台湾有事リスクなど、国際情勢を大きく揺るがす出来事が立て続けに起こりました。現在世界中で地政学的リスクが急速に高まっていると言われており、中には「第三次世界大戦が迫っている」と警鐘を鳴らす著名人もいるほどです。

国家間の利害衝突や軋轢がますますエスカレートする中、国家が軍事手段だけでなく経済戦や諜報戦といったいわゆる「非軍事手段」を用いて国益を最大化しようとする動きも目立ってきました。そして近年では、情報技術を駆使したサイバー攻撃や情報窃取も、その重要な手段として用いられるようになってきています。

明治大学 サイバーセキュリティ研究所 所長を務める齋藤孝道氏はこうした状況を踏まえた上で、2025年により深刻化するであろうサイバーリスクとして「AIリスク」「情報戦リスク」「人間系サイバーリスク」の3つを挙げます。

■AIリスク

齋藤氏によれば、今や国家安全保障体制を強化する上でAIの存在は欠かせないものになっているといいます。

「ここ数十年の間で軍事活動におけるデータ活用が急速に進みましたが、その一方で分析対象となるデータの量が爆発的に増えたことで、従来のように人手で分析を行う方法が通用しなくなりました。そこで、ビッグデータを正確かつ高速に処理できるAIの活用が不可欠になりました」

その一方で、AIを導入したことでこれまでにない新たな類のリスクにも対処する必要が出てきました。例えば「AIの活用スキルを持つ高度人材をいかに確保するか?」「AIに学習させる高品質かつ大量のデータをいかに継続的に入手していくか?」といった課題に、国家だけでなくAI活用を進める多くの企業・組織が直面するようになりました。

■情報戦リスク

国家が主導する「サイバー空間における情報戦」も目立つようになってきました。特に、ネガティブキャンペーンをはじめとする各種情報工作をサイバー空間において展開し、他国で行われる選挙結果に介入しようと試みる動きが散見されるようになってきています。

「2017年の豪州における選挙や、2022年における米国南カリフォルニアの市議会選挙などでは、外国の工作員と見られる人物が関与したと言われていますが、2024年の米国大統領選挙ではSNSを中心とするサイバー空間においてロシアやイラン、中国などさまざまな国が情報工作活動を展開したと言われており、こうした工作活動に対処するための『選挙セキュリティ』の重要性が警鐘されています」

こうした手法は、日本国内の民間企業へも用いられるようになってきており、例えばオーナー企業の創業家を誹謗中傷するネガティブキャンペーンをサイバー空間などで展開し、世論を味方につけた上で創業系を追放するといったような企業乗っ取りの手口も見られるようになりました。

■人間系サイバーリスク

これまで国家間で繰り広げられてきたサイバー諜報戦は、「いかに相手のシステムに不正侵入して情報を窃取するか」に焦点が当てられてきました。いわゆるハッキングです。しかし近年では、これとはまったく異なる新たな手口も用いられるようになってきたと齋藤氏は指摘します。

「米国では、長期間に渡って育成した工作員が暗躍しているとされています。つまり、相手国の国家機関や企業の正式な雇用ルートを通じて採用されることで内部に侵入し、情報を窃取する手口が見られるようになってきたとのことです。不正に侵入してくるのではなく、表面上は正規の雇用ルートを通って入ってくるため、極めて発覚しにくいのが特徴です」(齋藤氏)

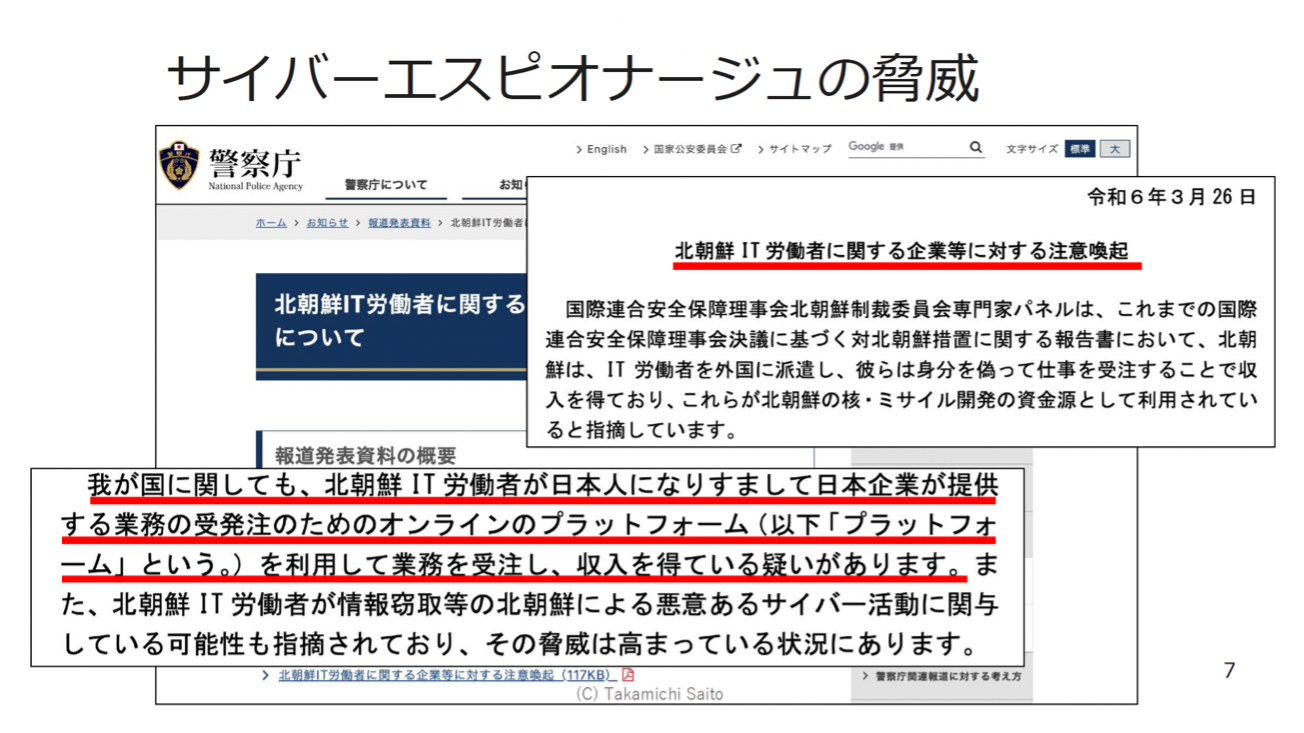

なお日本においても、北朝鮮のITエンジニアが日本人になりすまして日本企業の案件を受注するケースが確認されており、2024年6月には警察庁から注意喚起がなされています。

現状を正しく認識して対処能力を高めておくことが大事

齋藤氏は、「これらの新しいタイプのリスクは今後もますます高まっていき、国家だけでなく企業や組織、さらには個人レベルに至るまでより大きな影響を及ぼすようになるでしょう」と予測します。

「地政学的リスクが国家安全保障だけでなく、ビジネスにもより大きな影響を与えるようになるでしょう。また国家間のサイバー戦の激化は、民間の領域にも否応なしに影響するようになります。従って企業や組織、個人間の『技術格差』が、今後の命運を大きく左右してくるのではないでしょうか」

今後こうした状況に対応していく上で最も大事なこととして、同氏は「まずは、地政学リスクやサイバー空間を巡る現状を正しく認識すること。そしてそれらの状況に適切に対応できるよう、技術スキルを常にアップデートしていくこと。さらには、いざというときに備えた演習を行っておくことが大事です」と指摘する。

「このような話題を単に『陰謀論だ』と一蹴するのではなく、きちんと状況を把握した上で対処能力を高めておく必要があります。平和主義を掲げる日本だからこそ、武力紛争に至らないようにこうした情報戦の能力を向上させておくことが大事だと思います」

進化するランサムウェアの動向と感染手法 〜エンドポイントにとどまらない、サイバーリーズンによる最新のランサムウェア対策とは〜

不安定な国際情勢は世界規模でのサイバー攻撃の増加を加速させ、日本においても高度な技術を用いたランサムウェア攻撃によって企業や社会インフラが事業停止に追い込まれるなど甚大な影響を及ぼしています。

この背景には、昨今のDXの推進に伴って攻撃対象領域(アタックサーフェス)が拡大し、従来型の境界防御だけでは対策することが難しくなっていることがあります。

本資料では、ランサムウェア攻撃の背景から最新の脅威、具体的な対策を共有し、日本の企業・組織が取り組んでおくべきランサムウェア対策のポイントを考察します。

https://www.cybereason.co.jp/product-documents/white-paper/12674/